千葉商科大学(千葉県市川市)は、入学者の減少により全学部で定員割れとなった2014年から第1期中期経営計画をスタート。大学の将来像を見据えた中・長期計画に基づく数々の施策を実施することで、入学者確保や離籍率低下、就職率引き上げなどの成果を上げた。成功のカギとなったのは、データの蓄積と活用によるマーケティングだ。同大学のデータドリブンを実践してきた大学事務局次長兼入試広報部長 入学センター長である出水淳さんに話を聞いた。

データの蓄積と活用は、マーケティングに必須

――現在、千葉商科大学ではどのようなデータを、どういう形で活用されているのでしょうか。

出水:繰り返し発生する事象で、データ化できそうなものはほぼデータとして蓄積しています。それらを、マーケットがあるかどうかの見極めやカスタマーニーズがあるかどうかを計るために使っています。さらに、新しい取り組みを始める時には、成果が見込めるかどうかの検討材料にも使いますし、実際に行った取り組みが効果的だったかどうかを振り返るためにも活用しています。

――千葉商科大学では、早くからデータドリブンで事業を進め、志願者数を大幅に伸ばすなどの実績をあげられてきましたが、具体的にいつからどのように取り組まれているのでしょうか。

出水:私は元々、情報系の企業に勤めており、データを集め、データで判断するということがビジネスの基本として染み付いていました。特にマーケティングにおいては、なくてはならないものと考えています。そのため、2011年に本学に入局し、入試関係の業務に携わるようになった当時からデータ活用に着手し始めました。

まずは、データを蓄積することから。最初の3年ほどはひたすらデータを集めていました。過去データを遡って、地域別や学校別の資料請求数、出願者数、偏差値などを分析して、仮想の出願者像であるペルソナを作成。そこからカスタマー(高校生)の動きを読み、それに対応したキラーコンテンツづくりを行うという流れです。

私が就任する前の入試広報課では、何人がどのくらい高校を回って、その高校からどれくらいの出願があったのかといった記録は個別の事象として扱っていて、全体的な傾向を読むといったことはしていませんでした。けれど、前述のようなデータ蓄積と活用を始めてからは、入試広報課全体でデータを使って戦略を考えるのが当たり前になってきました。何かを提案する際には、必ず根拠となるデータがあるという状態です。

▲大学事務局次長兼入試広報部長 入学センター長の出水氏

入試広報部は特にボトムアップ型の組織で、現場担当者がやりたいことをどんどん持ってくるのですが、例えば「入学実績のない地方の高校に営業に行きたい」という提案をするなら、その根拠として、オンラインでの申し込みが一定数あるとか、その地域の18歳の県外人口流出が多いといったデータを出す。変化の兆しは小さいものであっても、資料請求数やオープンキャンパス参加者数、出願者数などのデータを読み解き、裏付けとして提示することができれば「可能性ありそうだね」と、思い切った判断をすることもできます。

もちろん時には、データだけではなく、KKD(経験・勘・度胸)による判断も必要だと思いますが、それらは行動の起点や、最後の手段と考えています。

――他にはどのように役立てていますか?

出水:離籍率を減らすことも大きな目標の一つでした。途中で大学を辞めてしまう学生は、どういう学びをしたのか。入学後のデータだけでなく、入学までのプロセスや高校生時代の評定平均値、出席率との相関なども調べました。そして、離籍しにくい入学者を見極められるように入試のやり方を工夫することで、この5年間で離籍率を半数に減らすことができました。

入試において重要なのは、求める学生像に合致した入学者を多く獲得すること。離籍しない学生はもちろん、成績が伸びる学生や、積極的に海外に行く学生など、本学で成長できる学生に来てほしいと思っています。ですから、これまで成績が伸びた学生や海外留学に行った学生が、どういった高校生であったのか、そしてどういったプロセスで入学してきたのかを調べ、それに該当する層をターゲットにしてプロモーションを打ったり、主体性を問う入試を導入したりしてきました。それによって、意欲的な学生が多く集まるようになったと思います。

入試の方法によって絞り込むことは、ともすれば定員割れになるリスクもあります。ですがただ入学者が増えても、辞めてしまう人も多かったら意味がないですよね。

▲多くの講義室が入る棟。取り組みの成果で離籍率 はこの5年で半数に。

データ管理ツールはあくまでも道具、大切なのはそれを見る目

――データを運用する組織の体制について、人数や所属を教えてください。

出水:専任の部署というのはありませんが、入試担当2名、広報担当1名、営業1〜2名くらいからなる、部署横断型のデータチームがあり、トレンドをつかんだり、志願者数や合格者数の予測を立てたりしています。ですが、そのチームのメンバー以外も、多くの職員が業務内容に応じて、それぞれデータを活用していますから、特定の職員に限らずデータには日常的に触れています。

――データの集計や分析にはどんなツールを使っていますか?

出水:IRでは専用のシステムを使っていて、個人が特定でき、繰り返し発生するデータはすべてそのシステムに入れて、目的に応じてデータを抜き出せるようにしています。そちらは事務職員が4名くらい研修を受けたうえで運用しています。また、システムづくりは外注もしています。入試広報部で実際にデータ分析などに使っているのは、基本エクセルですね。

ですが、そうしたツールはあくまでも道具で、大事なのはデータを見る目だと思います。データを見る目を養えば、そこに血を通わせ、生きたデータにすることができます。例えば、ここ数年は以前よりも評定平均が高めの受験生から指定校推薦の応募があるのですが、そうなると従来指定校を希望していた層の受験生は10月の総合型選抜に切り替えて来るようになります。そうした動きは資料請求の履歴などをたどれば見えてきます。あるいは他の大学の指定校推薦を狙っていたけれど、入れなかった受験生が本学に興味を持ってくれることもあります。そうした動きを察知したら、そのタイミングでそういった層に向けたオンラインでの特別オープンキャンパスを開くなど、臨機応変に対応することが重要と考えています。

――進学アクセスオンライン(学生募集の管理システム。以下AOL。)はどのように使われていますか?

出水:募集広報のデータ管理・分析については、AOLを活用しています。主に募集プロセス(※編集部注:資料請求、来校、出願、合格、入学のこと)の確認ですね。地域の抽出や高校偏差値での抽出、歩留まりの確認などの機能を一番よく使っていると思います。AOL内で全ての作業が完結し、手間がかからないところは大きな利点ですね。その分、判断に時間を割くことができます。追い込まれた状況で慌ててするジャッジメントは間違っていることが多い。ですから、常にデータをよく見て、予測を立てることが重要です。入試広報の職員はみんな、AOLでオープンキャンパスの申し込み数などを日課のように見ています。

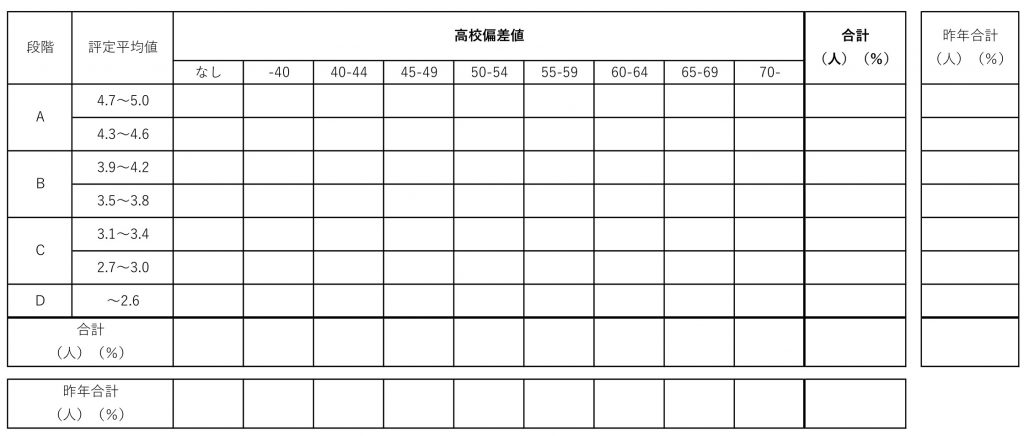

▲入学者を高校偏差値と評定平均で分布させる表。最も獲得すべき層を睨む。※お見せいただいた資料をもとに編集部にて作成。

――データを基に予測を立て、すぐに動くことが大切なのですね。

出水:そうですね。実は昨年度2月くらいの段階で、次年度志願者数は大幅に減るのではという予測が立っていました。ですから、今年は全国に足を運ぶ年にしていたのです。予算をかけて、これまでに行ったことのない地域や高校にも出かけています。そうすると効率としては下がる面もありますが、出願者が集まる可能性があるのかどうか、実際に足を運んで判断することができる。するとまた、次の戦略判断にも役立ちます。

データの重要性を理解しつつも、振り回されない

――データドリブンで意思決定をする際に、留意すべき点にはどのようなものがありますか?

出水:データに振り回され過ぎないようにということでしょうか。マーケティングは大切ですが、大学の募集広報においてはそこまで精緻にやる必要はないと私は思っています。例えば、飲料会社などがビールを売るためにデータを分析し、トレンドを読み解いて、狙ったところにプロモーションを打つならば大きな反応があるかもしれませんが、大学はビールのように単価が安いものを大量に売るわけではありません。未成年の高校生を相手に、形のない未来をそれなりの高値で売るわけです。しかも、基本的にはリピーターがいない、人生で1回きりの買い物です。そう考えると、データだけで厳密に追い込むよりも、経験などによる実感も同じぐらい大切にした方がいいのではないでしょうか。データばかり見ていると視野が狭くなりますから、たまには天を仰いだ方がいいということです。

――データドリブンについて、良いと感じる点や、組織運営などに好影響を与えている点があれば教えてください。

出水:メリットしては、合理的、説得力がある、再現性が高い、経年変化を見ることができる、戦術の立案にかかる時間が減らせる、などでしょうか。

データドリブンが成立する組織は、ターゲットが明確で、ミッションがきちんとある組織だと思います。データドリブンを行うこと自体が目標になってしまうと本末転倒。組織としてのミッションを完結するために、データがあるのです。

本学では今、大学全体でデータを見る土壌ができつつあります。一人ひとりが自分たちの領域でデータドリブンを進めていくと、ビジネスを動かしているという達成感や、自分の成長実感も上がっていくはずです。それを大事にしていきたいですね。

――データドリブンを通して人や組織が育っているということですね。

出水:はい。私がチーム内で業務を依頼する時は、ゴールのみを設定して、プロセスは個々に任せるようにしています。例えば最近では、「コロナ禍を経て変化した学生のペルソナを6パターンくらい作成する」という課題を出しました。担当の職員は、男女別の評定平均やオープンキャンパスの参加状況、入学後の行動やマインドなどさまざまなデータによってペルソナを模索していますが、その過程には私はノータッチです。一人ひとりが自発的に考えたうえで、「学生に向けて何をしていくべきか」をみんなで話し合えば、シャープな議論が成立するのではないでしょうか。データドリブンを取り入れていくことは、組織マネジメントにもつながるのです。

人や予算が足りない大学ほどデータ活用は急務

――今後の展望について教えてください。

出水:すべての職員が、データドリブンということを意識せずとも、データを日々の業務や戦略策定にうまく活用できるようになればいいと思っています。入試広報部ではすでにかなりの職員が、自分のやりたいことを実現するためにデータを使いこなせるようになっていますが、これが大学全体に広がれば、組織としてかなり変わってくると思います。

――これからデータドリブンを推し進めたいという大学へのアドバイスがあれば、教えてください。現場はデータドリブンでいきたいが、上層部と意見が合わないという大学関係者も多いと聞きましたが。

出水:解決策ごと作って提示するとよいのではないでしょうか。道具だけを見せるよりそれで何ができるかを伝えた方がわかりやすいですから。データドリブンは、どの大学においても、今すぐ優秀な人材を注ぎ込んで始めるべき取り組みだと思っています。「人が足りない」とか「予算がない」という状況であればあるほど、無駄をなくすためにデータの活用が必要です。

あとは、データは今を分析するためだけではなく、未来を創るためのツールと考えるといいと思います。データを見ていると、今まで思いもよらなかった仮説を立てられることがあります。できないと思っていたことでもデータ上の裏付けがあれば、動くことができるかもしれません。データは、クリエイティブツールです。ぜひ楽しい未来をつくるために使っていってほしいですね。

▲緑豊かな市川キャンパス。2025年度には全学改組も計画されている。

大学事務局次長兼入試広報部長 入学センター長

出水 淳(でみず じゅん)

大学事務局次長兼入試広報部長 入学センター長

出水 淳(でみず じゅん)

高等教育分野で今までにない教育の価値を作りたいと考え、2011年、情報系企業より学校法人千葉学園に入局。得意領域はビジネスコンセプト作成、新規事業創出、チームビルディング、コーチングなど。基本的に楽観的な性格。好きな言葉は「即死以外はかすり傷」。口癖は「使えるリソースは全部使う」

2011年2月 学校法人千葉学園入局

2014年4月~ 入学センター長

2018年4月~ 入試広報部長

2020年4月~ 大学事務局次長