毎年、卒業を控えた高校3年生に行っている「高校生の進路意識と進路選択に関するアンケート調査」。今回の設問では、進学先の学校に対するイメージと、非進学先の学校に対するイメージを聴取した。出願校や進学先を選択する際、何が要因となるのか。初の試みとして、マーケティング・リサーチ事業のプロフェッショナルであるクロス・マーケティング社の協力を得て“共分散構造分析”を試みた。

※本調査の別の設問において、進学の候補にした学校は平均4.1校(大学志望者。短大は2.7校、専門学校は3.4校)という結果が出ています。本レポートでは専ら、この4.1校の進学候補の学校から、実際に進学校となるために必要な要素を分析対象としております。【進学候補になるために必要な要素】については本レポートでは分析対象としておりませんので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

今回の調査では、志望校に対して

・出願する/出願しない

・(出願したあと)受験する/受験しない

・(合格したあと)進学する/進学しない

という選択に、どのような要因がどれぐらい影響するのかを調べた。

要因としては下記の通り仮説を立てた。

・志望校自体の魅力度が影響している

・オープンキャンパスの魅力度が影響している

・学費や在学中の生活費など、金銭の条件面が影響している

・自分の学力や入試方式など、受験の条件面が影響している

・通学時間や交通機関の利便性など、通学の条件面が影響している

調査対象は、進学先が決まっているマイナビ進学会員の高校3年生。

合計2,815名から回答を得て分析した。

(進学先内訳は大学2,251名、短期大学98名、専門学校433名、専門職大学33名)

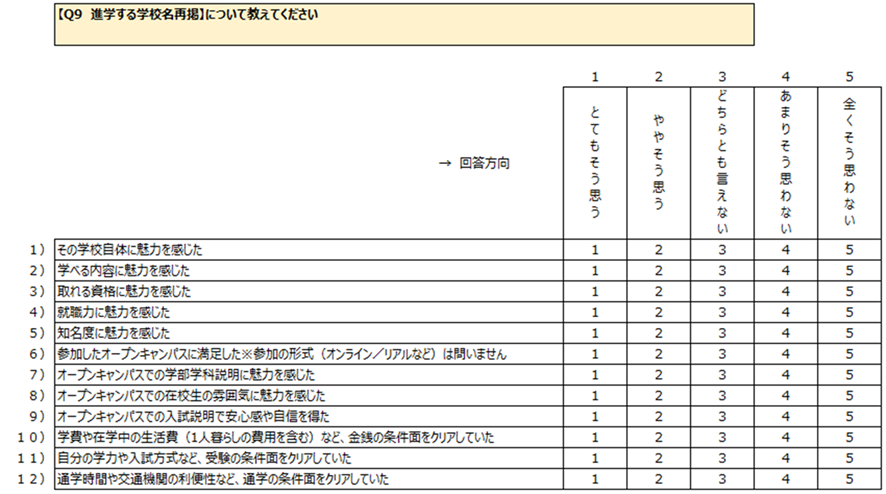

質問内容と方法

対象者にはまず、進学する学校を回答してもらった。

次にその“進学先校”について、先述した各要素の魅力度や条件クリア度を5段階評価で聞いた。

▼実際の質問表

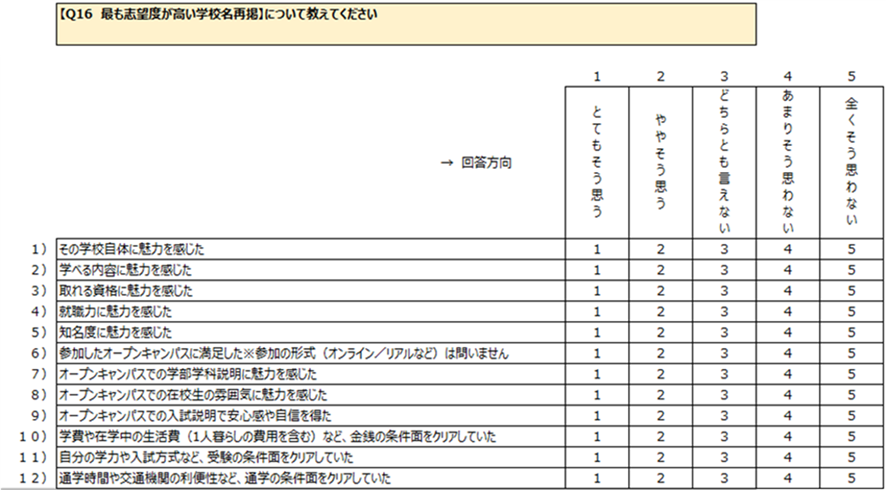

また、“進学先校”以外に検討していた志望校(最大2校)も回答してもらい、それらの“その他志望校”についても、同様の各要素を5段階評価で聞いた。

また、それらの志望校に出願したか否か、合格したか否かも聞いた。

▼実際の質問表

これらの質問により「志望したが出願しない」「出願したが受験しない」「合格したが進学しない」「進学する」の4グループの学校群に分け、それぞれに対する魅力度や条件クリア度を集計し、その関係性の分析を試みた。

分析手法と結果

分析にあたっては、『共分散構造分析』を行った。今回この分析手法を採用した理由は、要素同士の関係性(原因と結果)や、関連の強さを明らかにできるためである。通常の定量調査では、1設問ごとに回答結果を単純集計したり、回答者の属性ごとにクロス集計を行ったりしているが、それでは“複数の設問同士の関連性”を分析しにくい。

『共分散構造分析』を用いることで、どの要素の魅力度や条件クリア度が上がることが、出願や受験、進学の意志を促進させるのかが明らかになる。

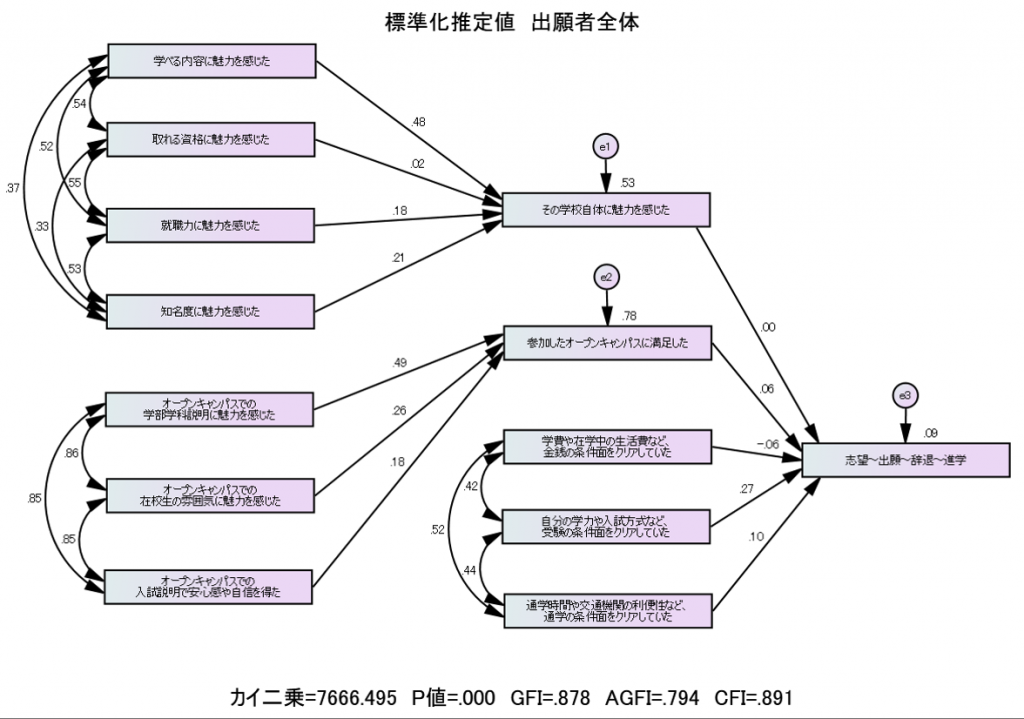

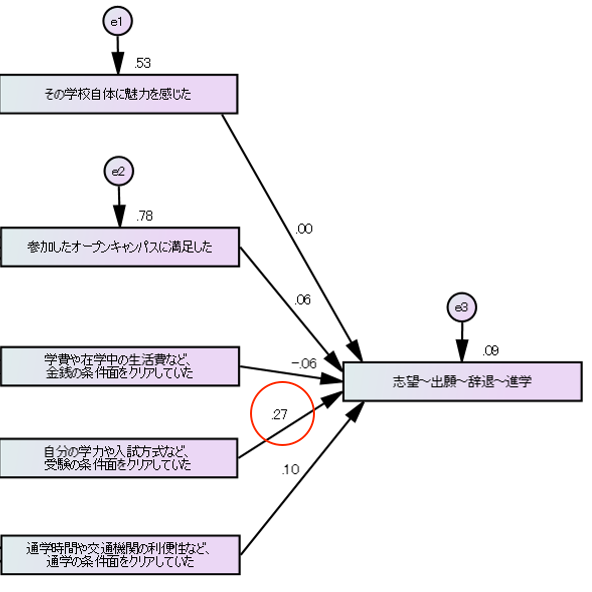

分析の結果は下記図の通りとなった。

▼共分散構造分析の結果(パス図全体像)

まずはパス図の見方について。要素から要素への矢印に付記されている数字が、関連性の強さを表す。矢印の元となる要素が、矢印の先となる要素に及ぼす影響の強さが表されている。

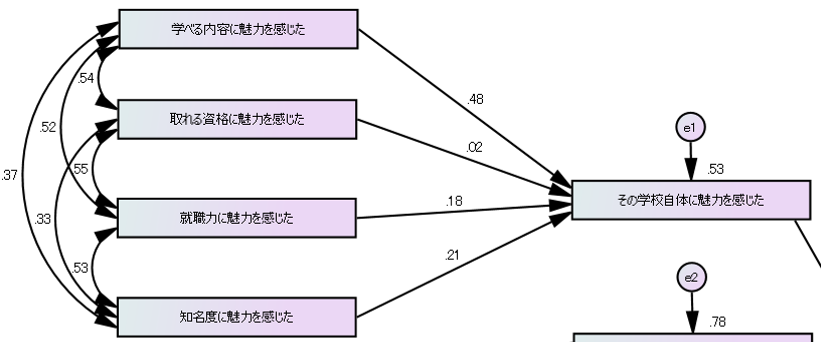

下記の部分を例にとると、「学べる内容に魅力を感じた」の回答値が高いほど、「その学校自体に魅力を感じた」の回答値も高い傾向にあるといえる。一方、「取れる資格に魅力を感じた」の回答値が仮に高くても、「その学校自体に魅力を感じた」の回答に直接は影響していないことがわかる。

▼何がその学校自体の魅力に影響を与えるか(パス図全体像の左上を抜粋)

パス図の一番右には、「志望~出願~辞退~進学」を置いている。

これが、上述した「志望したが出願しない」「出願したが受験しない」「合格したが進学しない」「進学する」の違いである。この違いに影響する仮説要素が、1つ左の縦ラインに並ぶ。

▼意欲(右)に影響する仮説要素(左の縦ライン)

それでは、分析結果を一つずつ見ていく。

1つ目は、「その学校自体に魅力を感じた」について。係数は.00となった。

数字上、「“出願するか否か/(出願後)受験するか否か/(合格後)進学するか否か“には、『その学校自体に魅力をどれぐらい感じたか』は影響しない」ということになる。

本分析は先述の通り「志望校群」から「出願・受験・進学校」となるための影響度を測っている。今回の分析においては、学校の魅力など一定の水準をクリアして志望校に至った場合、その中での魅力度の順序や強弱については「出願」「受験」「進学校」決定へ影響していないと読むべきだろう。

2つ目は、「参加したオープンキャンパスに満足した」について。こちらも、係数は.06とかなり低い結果となった。学校の魅力度同様に、「“出願するか否か/(出願後)受験するか否か/(合格後)進学するか否か“には、『参加したオープンキャンパスにどれぐらい満足したか』は影響しない」いう結果となった。志望校群に入るか否かの段階において、オープンキャンパスが重要な要素の1つとなることは推測されるが、出願・受験・進学を決める段階においてはあまり影響していないという結果となった。

上記1つ目および2つ目の結果から考察するに、“「学校の魅力度」および「オープンキャンパスの満足度」は志望校になるための必要条件であり、条件をクリアして志望校になった場合、志望校から「出願」「受験」「進学」校へと移行する際は、他の要素の影響が強い“という仮説が立てられそうだ。

3つ目は、「学費や在学中の生活費など、金銭の条件面をクリアしていた」について。

係数は-.06となり、符号はマイナスであるが絶対値がかなり低いため、結論としては「ほぼ影響しない」と言える。

4つ目は、「自分の学力や入試方式など、受験の条件面をクリアしていた」について。

この係数が.27で、今回の5要素のうち最も高い結果となった。出願・受験・進学を決める際には、学力面という至極現実的な観点から検討や判断が行われている様子が伺えた。

最後は「通学時間や交通機関の利便性など、通学の条件面をクリアしていた」について。

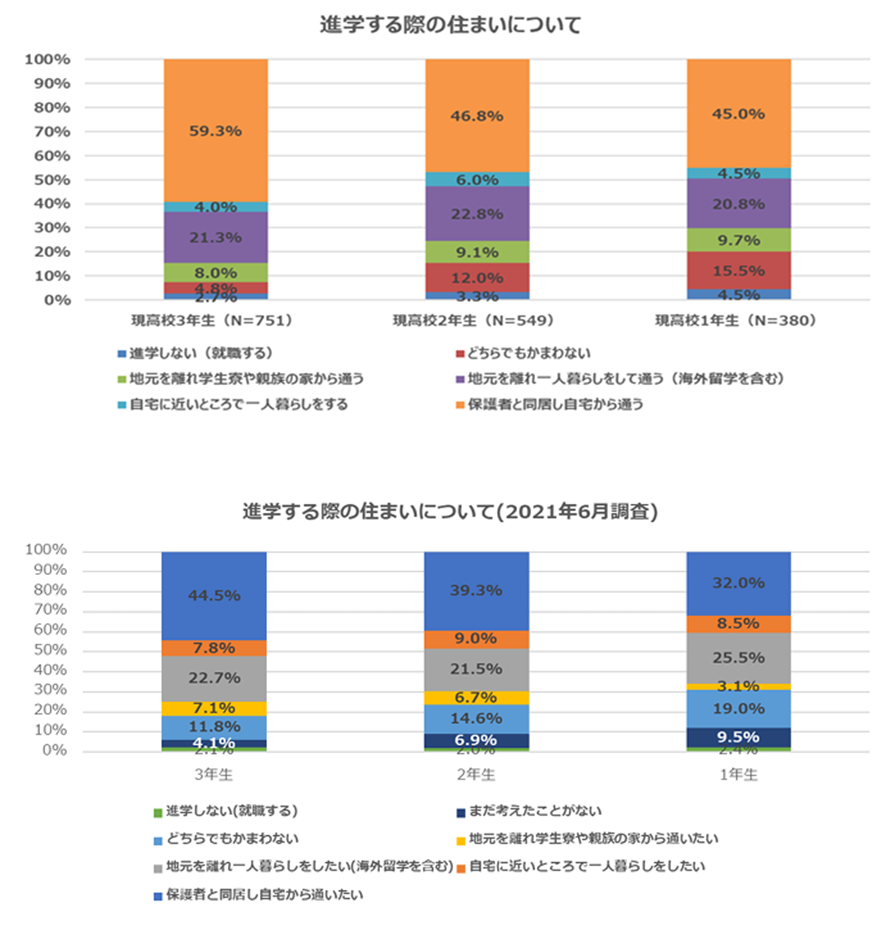

コロナ禍では都市部への進学や、自宅通学圏「外」への進学を忌避している声があった。

(2022年7月実施高校教員向け調査より)

また実態として、自宅通学の検討割合は2021年6月調査と2023年3月調査を比較すると、2023年3月調査の方がかなり高まっている。

▼2023年3月調査(上)と2021年6月調査(下)の結果

(「2023年3月実施マイナビ進学会員定期調査」資料P.20より)

このような実態から、出願・受験・進学の判断においては、通いやすさといった要素も影響するのではないかという仮説があった。金銭面、学力面と同様にかなり現実的な要素としての考慮だったが、結果は係数.10で、出願・受験・進学の検討にほとんど影響しないようであった。通学の条件面は、志望校選びの段階で既にスクリーニングされている可能性が高い。

学力や入試方式の重要性

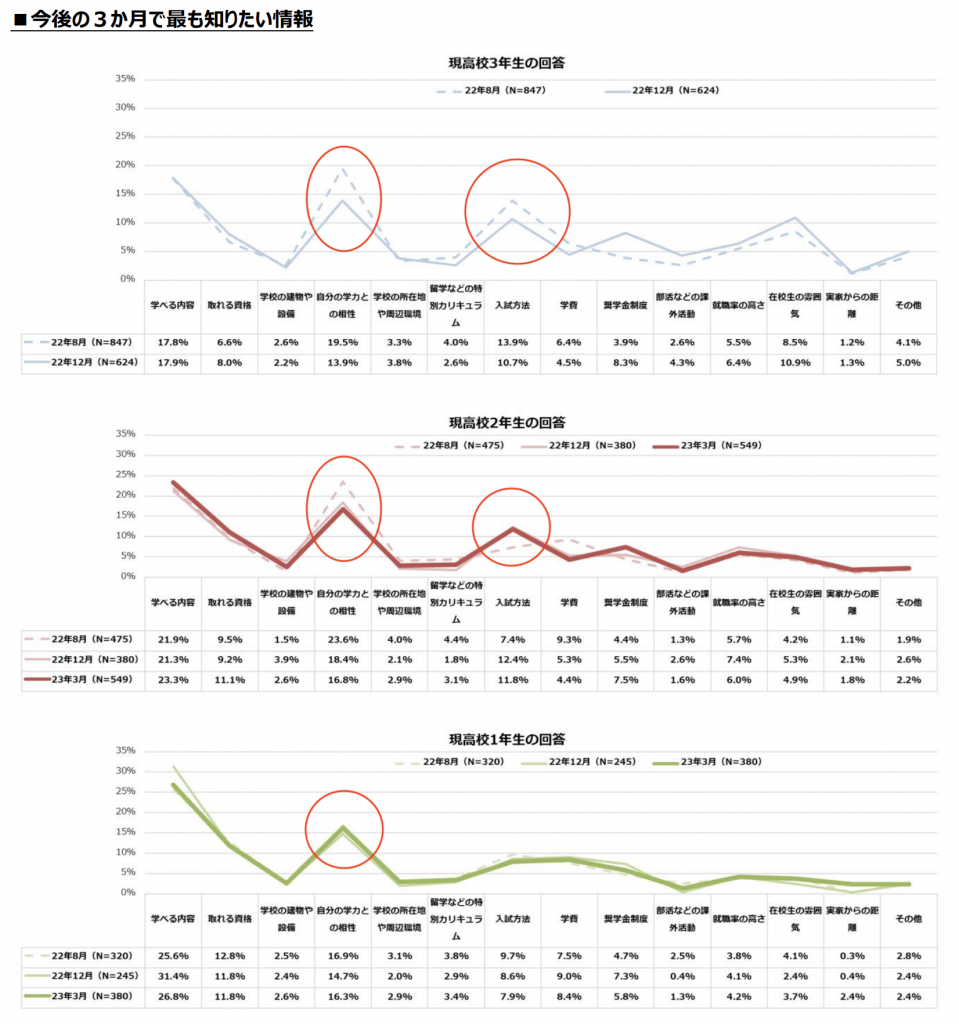

以上5つの要素を分析した結果、出願・受験・進学の意欲に影響するのは「自分の学力や入試方式など、受験の条件面をどれほどクリアしているか」であることがわかった。学力や入試方式などの重要性は、実は別調査からも伺える。下記の図は、3か月に1回行っている「マイナビ進学会員定期調査」の結果。「今後の3か月で最も知りたい情報」を聴取し、過去2~3回分の結果をグラフで示した。

▼定期調査結果

(「2023年3月実施マイナビ進学会員定期調査」資料P.17より)

図中に〇で示した通り、「自分の学力との相性」や「入試方式」はどの調査回においても「学べる内容」に次いで高い回答割合となっている。特に学年が上がるにつれ、その傾向は顕著だった。

この結果から、学校広報、特に出願促進や合格者フォローの広報においては、学力面や入試方式を中心とした情報を強く打ち出すことは、他の内容と比べて特に効果があると言えそうだ。

ただし今回の仮説5要素のうち、最も高い係数でもその値は.27である。他要素同士比べると“比較的”高い結果だが、数値そのものは高いわけではない。すなわち、今回パス図で描いた要素以外で出願・受験・進学に強く影響するものがあるとも考えられる。その要素を改めて洗い出すことが今後の研究課題となりそうだ。(もちろん、“どんな要素でも突出した係数は出ない”可能性もある。)

その他の補足

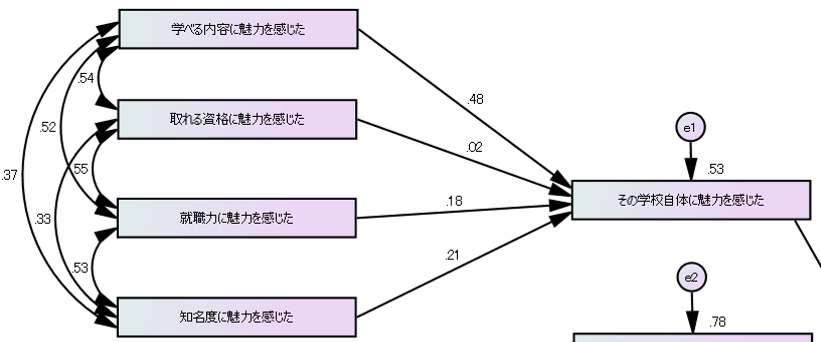

■補足1

今回の共分散構造分析では、「その学校自体に魅力を感じた」に影響する要素の分析も試みた。パス図の見方は同じなので、参考にされたい。(両矢印は互いの要素の相関を示す。)

▼学校自体の魅力に影響する要素

上記図によれば「学べる内容の魅力」が最も影響が強い要素となる。「学べる内容」をさらに具体的に紐解いた調査結果は、「2023年3月実施 高校生の進路意識と進路選択に関するアンケート調査」を参考にされたい。

■補足2

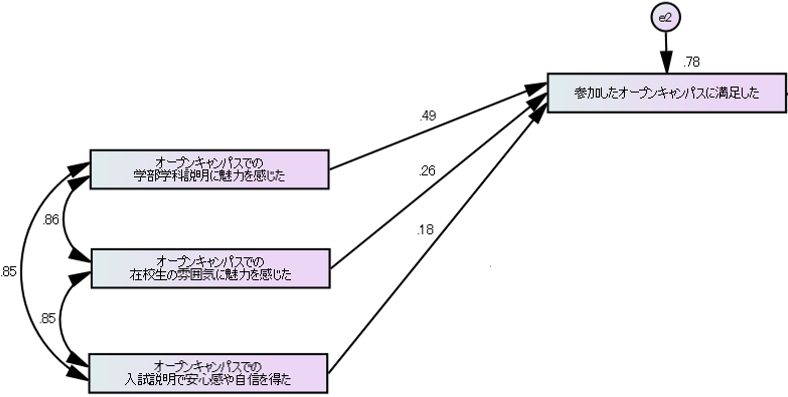

「参加したオープンキャンパスに満足した」に影響する要素の分析も同時に試みた。

調査によれば、進学先校のオープンキャンパスに参加した割合は68.7%。一方、非出願校の参加割合は57.7%で少し差があることから、オープンキャンパスに参加させることや、そこで魅力に感じてもらうことは重要である。

▼オープンキャンパスの満足度に影響する要素

オープンキャンパスの満足度には「学部学科説明に魅力を感じた」かどうかが強く影響するという結果となった。

■補足3

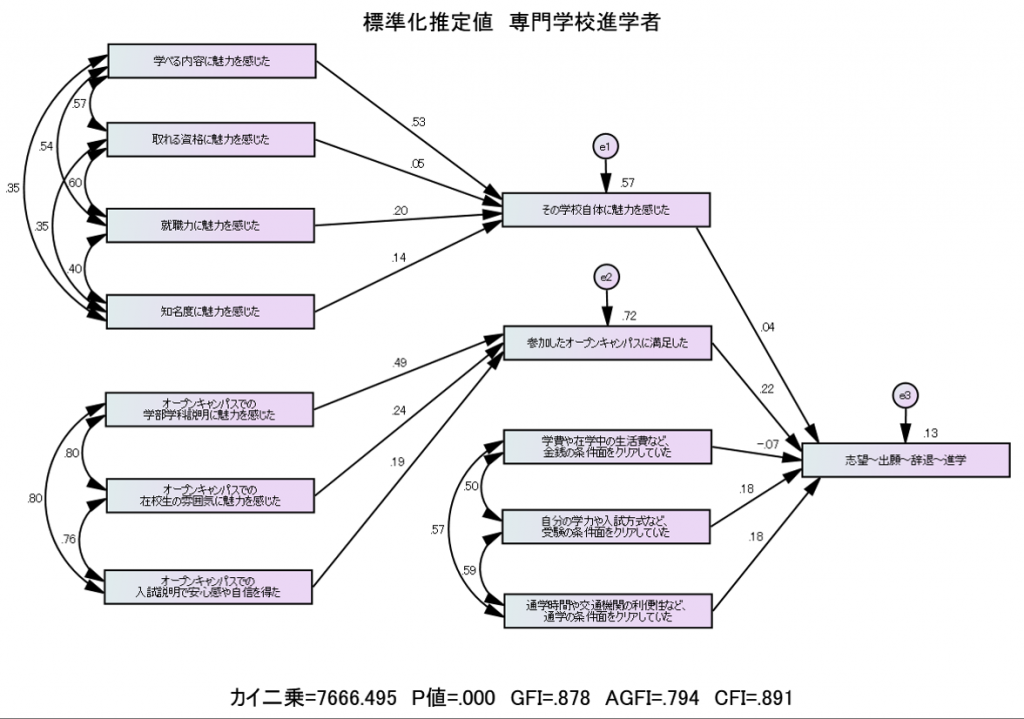

ここまでの分析は、合計2,815名(進学先内訳は大学2,251名、短期大学98名、専門学校433名、専門職大学33名)の回答を分析対象としたものである。専門学校433名の回答のみを分析対象とした場合、少し様相が異なるため、パス図を掲載する。

▼専門学校進学者のみを分析対象とした共分散構造分析結果(パス図全体像)

専門学校進学者の場合、出願・受験・進学の検討には「参加したオープンキャンパスに満足した」かどうかが比較的強く影響する、という点に注目したい。

まとめ

今回の分析では、「学校の魅力度」「オープンキャンパスの満足度」「金銭の条件面」「受験の条件面」「通学の条件面」の中で、出願・受験・進学の意欲に影響するのは「受験の条件面」が比較的大きいことがわかった。しかしながら、それだけが強く影響しているとは言い切れない係数であった。他に要素があるのか、それはもっと定性的なものなのか。引き続き、高校生の進路選択に関するメカニズムを追究していく。(研究員 青木 湧作)